E’ la più credibile, “voice of America”, mai sfiorato dalla tentazione di essere qualcosa di diverso. Non ci piace perché abbiamo letto troppe volte Strade blu e lo vediamo come una versione di William Least Heat-Moon con la chitarra elettrica e l’amplificatore nel bagagliaio. Non è perché confondiamo paesaggi e skyline che non abbiamo con quelli che abbiamo. E’ un gioco complicato, anche quello. Ci identifichiamo con James McMurtry perché quando compri un disco di James McMurtry sai che non ci saranno sei o sette produttori (il record storico l’ha raggiunto nell’ultimo: due), non ci sarà lo sponsor (in tutta la sua carriera ne ha avuto soltanto uno, per i tour, una marca di birra, “e con quello che costava la benzina all’epoca, è stato un aiuto non da poco”) o il concorso a premi o il regalo da restituire se non ti piace. Ci sarà James McMurtry, la sua voce sgraziata, le sue ballate, le sue storie. Fine. Qualche volta più ispirato (Too Long In The Wasteland, Saint Mary Of The Woods), qualche volta più coraggioso (Childish Things e Complicated Game), a volte solo la meraviglia di essere se stesso (It Had To Happen, Just Us Kids).

Una voce della coscienza, una voce blue collar, senza alcuna pretesa letteraria, nonostante l’augusta discendenza, abituato al Plain Spoken, come direbbe John Mellencamp, con cui tutto ebbe inizio, molti anni fa.

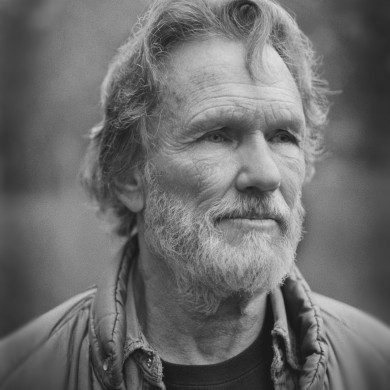

Più che al padre, che vive “in un ranch foderato con 10.000 libri”, James McMurtry fa riferimento alla lunga, grande tradizione dei songwriter texani. Jerry Jeff Walker, Willie Nelson, Townes Van Zandt, Kinky Friedman, Terry Allen sono i nomi che James McMurtry elenca volentieri. La lista, come sappiamo, potrebbe continuare a lungo, e almeno un paio di suggerimenti vanno aggiunti: “Sono cresciuto ascoltando Kris Kristofferson”, ha detto James McMurtry, ma il vero punto di riferimento (come più o meno per tutti) è Guy Clark.

James McMurtry comincia a suonare sulla chitarra che gli ha regalato la madre, compone le prime canzoni e poi succede che Larry McMurtry sta lavorando con John Mellencamp per il suo debutto cinematografico (il non memorabile Falling From Grace) e così James McMurtry ha modo di far scivolare un demotape nelle mani del regista, reduce dalla sequenza di The Lonesome Jubileee Big Daddy (un disco da rivalutare perché ha anticipato nei toni e nei suoni la svolta della seconda metà della sua carriera, impeccabile).

John Mellencamp ne rimane subito impressionato: “James scrive come se avesse vissuto un’intera vita”. Farà di più, producendogli l’album d’esordio, Too Long In The Wasteland. Una vaga somiglianza con John Lennon sullo sfondo di una rural route e il senso di Too Long In The Wasteland è tutto nel titolo e sufficiente per una vita trascorsa on the road. Un capolavoro, uno degli esordi più intensi e significativi degli ultimi trent’anni che James McMurtry ricorda così: “Le mie parti vocali non sono un granché, ma la band spaccava e sono riuscito a suonare alcune buone frasi con la chitarra acustica. Ho imparato molto da John Mellencamp, soprattutto a strutturare le canzoni così che si prestino a essere registrate”. Il gruppo di John Mellencamp funziona alla perfezione, con la misura e l’equilibrio di Big Daddy, con due fuoriclasse che svettano su tutti. Kenny Aronoff è il batterista che sognano sia le rock’n’roll band sia i songwriter per la sua capacità di infondere energia atomica al sound e nello stesso tempo di sottolineare ogni sacrosanto dettaglio delle canzoni. L’altro è il suo amico David Grissom. E’ vero che con Joe Ely e poi con John Mellencamp David Grissom è stato spettacolare, ma la sensazione, risentendo disco per disco, è che il meglio l’abbia suonato proprio con James McMurtry, a partire dall’inciso di Painting By Numbers. Tornerà a sprazzi negli anni per lasciare un graffio qui e là, ma il suo lavoro in Too Long In The Wasteland (in compagnia di Larry Crane e Mike Wanchic) è ammirevole. Le canzoni sono una più bella dell’altra, ma Talkin’ At The Texaco (in origine anche It’s A Small Town), la canzone che conclude Too Long In The Wasteland, si moltiplica, come a volte accade alle canzoni e triplica la sua vita, cominciata molto lontano.

Ricordava James McMurtry: “Nel 1986, ricordo che stavo andando a tutta velocità con il mio pickup sull IH-10 da San Antonio al Kerrville Folk Festival, dove più tardi scoprii che Guy Clark teneva una sorta di workshop tra gli alberi. Sono arrivato giusto in tempo per suonare una mia prima, rudimentale versione di una canzone che più in là sarebbe diventata Talkin’ At The Texaco. La suonai troppo veloce, in quei giorni il panico sul palco era tutta la mia vita. Non ricordo se Guy (Clark) disse qualcosa della mia canzone, ma ricordo benissimo che ha avuto modi gentilissimi e una pazienza infinita per una persona costretta a stare sotto una pianta in un caldissimo pomeriggio ad ascoltare un mucchio di giovani songwriter che provavano a impressionarlo con le loro canzoni”. Parecchi anni dopo finirà posta in apertura a The Dome (Sperling & Kupfer) di Stephen King, uno dei suoi fans più convinti, ma è nell’immediato che Talkin’ At The Texaco, una session corale, porta James McMurtry in alto. Talkin’ At The Texaco è infatti pervasa da quello spirito informale che si troverà poi nei Buzzin’ Cousins, un nome curioso che comprende una bella fetta del songwriting americano. John Mellencamp sta lavorando anche alla colonna sonora di Falling From Grace (un disco niente male, in effetti, ancora oggi) e non solo apprezza le canzoni di James McMurtry, ma lo butta nella mischia della sua rock’n’roll band, che funziona come pista di decollo per una super session che comprende John Prine, Joe Ely, Dwight Yoakam alias The Buzzin’ Cousins, durati giusto lo spazio di una canzone Sweet Suzanne, ma abbastanza per rendere l’idea, Mellencamp compreso, del livello raggiunto da James McMurtry.

Trovi l’articolo completo su Buscadero n. 377 / Aprile 2015.