PETE TOWNSHEND

Who Came First ***1/2

Rough Mix ***1/2

Empty Glass ***1/2

All The Best Cowboys Have Chinese Eyes ***

White City: A Novel ***

The Iron Man: The Musical *

Psychoderelict **

Eel Pie / Universal

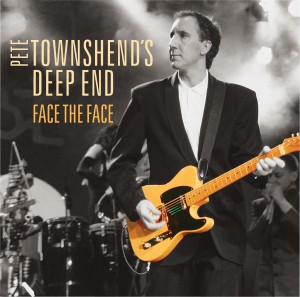

PETE TOWNSHEND’S DEEP END

PETE TOWNSHEND’S DEEP END

Face The Face

CD+DVD, Eagle Rock

***

Benché White City: A Novel (1985) dovesse essere, nelle intenzioni dell’autore, uno dei lavori più violenti e sferraglianti di Pete Townshend, che da solo o alla guida degli Who nei volumi, nella brutalità dei riff e nell’aggressività dei toni non ha di certo mai lesinato, la pletora di musicisti coinvolti nel progetto (peraltro molto interessante sotto il profilo del concept) e il suo frequente impantanarsi in alcuni vizi di forma tipici dell’epoca cui appartiene lo fanno apparire, ancora oggi, un disco riuscito soltanto a metà.

Face The Face prende il nome dal brano più conosciuto di quell’album, anche qui presentato nella forma di un turbinoso pop’n’roll su stravagante base disco, e mostra l’artista in un concerto tenutosi presso il MIDEM di Cannes – la fiera internazionale del supporto fonografico – verso la fine del gennaio 1986, quando l’intera Costa Azzurra rischiò di essere inondata da un uragano placatosi giusto in tempo per l’esibizione del chitarrista (e tornato a infuriare un’ora dopo la sua conclusione).

Townshend viene accompagnato dalla formazione dei Deep End, quindici strumentisti tra cui spiccano (purtroppo) le tastiere dilaganti di John “Rabbitt” Bundrick, nonché (per fortuna) la tumultuosa sezione ritmica composta dal basso di Chucho Merchan e dai tamburi di Simon Philips; oltre a costoro, dalla terza Give Blood appare anche, subito impegnata in un assolo inconfondibile, la sei corde di David Gilmour dei Pink Floyd, per il quale Pete aveva da poco scritto i testi di due canzoni del secondo album solista, il modesto About Face (1984).

Aperto da una scombussolante versione elettroacustica della classica Won’t Get Fooled Again, tratta dal fulminante Who’s Next (1971), lo spettacolo alterna capolavori dell’epopea Who (per esempio una toccante Behind Blue Eyes, o una riuscita traduzione unplugged dell’intramontabile Pinball Wizard) e brani del solo Townshend (tra essi una devastante, vorticosa trasposizione di Rough Boys), senza dimenticare le riletture di I Put A Spell On You (Screamin’ Jay Hawkins), presente solo su DVD, e Night Train, strumentale tra blues e r&b interpretato per la prima volta dal titolare Jimmy Forrest nel 1952.

Festose, allegre e kitsch, queste ultime sono forse le due cose migliori di un live altrimenti eccessivamente condizionato dal sovraffollamento del palco, gestito sì in maniera ineccepibile da un Townshend convinto e divertito come raramente è capitato di vederlo (osservatelo, nel video, mentre accenna qualche passo di danza durante la Blue Light di Gilmour), ma al tempo stesso appesantito da troppi musicisti, troppe soluzioni sovrapposte, troppi dettagli, troppi cori, troppi violini per reggere il confronto con la ferocia del passato, o anche solo per sfiorarne l’intensità. Certo, le svisate chitarristiche della maestosa The Sea Refuses No River, pur gratuite, stuzzicheranno l’immaginario di chi apprezza i duelli tra virtuosi, e l’irruzione degli archi nel coro di un’invece tagliente After The Fire convinceranno i sostenitori delle teorie sulla coincidenza degli opposti. Neanche queste considerazioni, però, riescono a rendere più digeribile la nostalgia per la rabbia e lo spessore di un tempo, soprattutto se, come accade in Face The Face, ci si deve accontentare di una loro caotica imitazione.

Accanto a questo nuovo disco dal vivo, da ascoltare tornando con la memoria al precedente Deep End Live! uscito su Atco nel 1986, la Universal ha inoltre ristampato, senza i demo delle edizioni targate 2006, i sette album “ufficiali” (se contassimo tutte le antologie di materiali d’archivio, la lista si allungherebbe parecchio) firmati dal nostro, in pratica un viaggio intimo, pieno di idiosincrasie e stranezze, su quanto si è sempre nascosto dietro gli occhi azzurri di Pete Townshend all’ombra delle cattedrali di rumore erette dagli Who. I sette dischi, tuttavia, dimostrano quanto il furore creativo dell’artista, per esprimersi al meglio, necessitasse del contenimento estetico esercitato dai tre compagni di formazione. Certo, Who Came First (1972), sorta di omaggio spirituale al mistico indiano Meher Baba, coinvolge ancora in ragione di un’atmosfera scanzonata e folkie, quasi alla Kinks, dove risuonano il folk-rock luminoso di Pure & Easy, il rock blueseggiante di Let’s See Action, il pop stradaiolo di Sheraton Gibson e la spumeggiante rilettura di There’s A Heartache Following Me (Jim Reeves); Rough Mix (1977), realizzato a quattro mani con l’amico Ronnie Lane, già bassista di Small Faces e Faces, e confezionato con l’aiuto spontaneo di Eric Clapton, John Entwistle, Ian Stewart e Charlie Watts, inebria l’ascoltatore grazie al suo contegno dolcemente arruffato e improvvisato, solenne nei pressi della stupenda Keep Me Turning, delicato e folk in quelli della dimessa Annie, sarcastico e velenoso nell’iniziale My Baby Gives It Away (dove la «baby» del titolo dà via esattamente ciò a cui state pensando); Empty Glass (1980), dedicato al cognac Rémy Martin «per avermi salvato la vita rendendo il loro dannato prodotto così costoso», travolge per l’entusiasmo di una Rough Boys con i Sex Pistols in pancia, per il beat scalmanato di Let My Love Open The Door, per il frastornante crescendo rock-blues di Gonna Get Ya.

Sia All The Best Cowboys Have Chinese Eyes (1982), in pratica un disco new-wave, sia White City: A Novel (1985), concept sulla povertà di certi quartieri londinesi, benché contengano buone canzoni (The Sea Refuses No River, la tradizionale North Country Girl e la melodrammatica Slit Skirts sul primo, la rabbiosa Give Blood, il pop quasi byrdsiano di Brilliant Blood e l’errebì di Secondhand Love sul secondo), indugiano troppo su sintetizzatori e drum-machine per essere credibili a trent’anni di distanza, mentre The Iron Man: The Musical (1989), tratto dall’omonimo romanzo per l’infanzia di Ted Hughes, pur infarcito di ospiti (da John Lee Hooker a Nina Simone), mostra un Townshend pressoché irriconoscibile tanto è moscia e priva di rischi o guizzi la sua scrittura. Psychoderelict (1993), al contrario, oltre a risultare brutalmente onesto nelle strofe di Outlive The Dinosaur, recupera frustate d’energia e aggressività in occasione di English Boy, Let’s Get Pretentious e Now And Then, ma il suo schema narrativo – un’autobiografica discesa nell’abisso psichico di una rockstar degli anni ’60 (tale Ray High) sprofondata nell’alcolismo – annoia dopo pochi minuti anche a causa delle continue interruzioni fatte di recitativi, finte interviste, finte pubblicità etc.

Townshend resta un gigante del ‘900 e la dinamo artistica di uno dei due o tre gruppi prediletti da chi scrive, eppure le sue opere soliste sono la rappresentazione plastica di come la «teoria degli autori» – l’idea che dietro un prodotto discografico o di altra natura ci sia solo e soltanto l’inventiva del singolo, la vena e il genio di un’unica personalità – resti un archetipo tanto romantico quanto inverosimile.