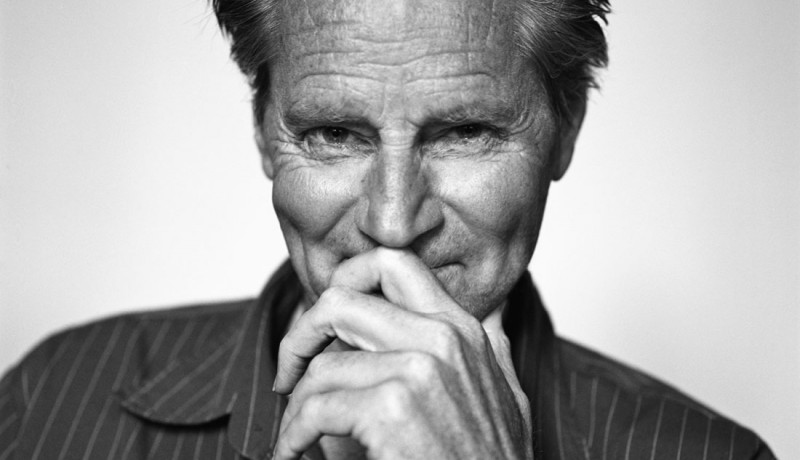

In ricordo di Sam Shepard [1943-2017]

«Chissà quante cose ho dimenticato. Per fortuna che a un certo punto me ne sono andato. È stata la mossa migliore che potessi fare».

(Pazzo D’Amore [Fool For Love], 1983)

Sepolta l’emozione, nella sabbia del deserto; sepolte le debolezze, nella nebbia degli anni trascorsi; sepolte la memoria e l’identità, nell’illusione, intimamente americana, di reinventarsi, rigenerarsi, ricominciare. Alla fine, soltanto sparire o, come diceva lui, abbandonare chiunque. È morto Sam Shepard, all’anagrafe Samuel Shepard Rogers III, chiamato in giovinezza “Steve” Rogers, proprio come il Capitan America — l’eroe dei fumetti — creato da Joe Simon e Jack Kirby nel 1941, e cresciuto nel Midwest, anziché in quell’ovest mitologico al quale tanti critici frettolosi l’hanno spesso associato, con un padre violento e alcolizzato, soggetto a esplosioni d’ira, repentini dileguamenti e altrettanto imprevedibili ritorni, e una madre insegnante.

Da studente, raggiunta la California dopo aver lasciato il suo Illinois, si era dedicato per breve tempo all’agronomia, anche se, una volta arrivato a New York, si era lasciato sedurre dalla bohème artistoide del Village e dalle rappresentazioni teatrali spesso tenute, in mezzo a sperimentazioni e sudiciume, in piccoli appartamenti, tetri scantinati o sale cinematografiche ormai dismesse e piene di ragnatele del tutto estranei ai clamori e alle luci scintillanti di Broadway. Aveva partecipato, in qualità di batterista, al viaggio acido, tra folk e psichedelia, degli Holy Modal Rounders di Peter Stampfel e Steve Weber, contribuendo all’eccelso Indian War Whoop (1967) — uno dei capolavori della musica lisergica del decennio — nonché restando nella loro formazione fino al 1971. Poi la frequentazione del cinema e del teatro underground, debuttando nel primo con la sceneggiatura accorata e frammentaria di Me And My Brother (1969), impietoso ritratto di una malattia mentale diretto dal cineasta e fotografo di origine svizzera Robert Frank, e dedicandosi al secondo con una serie di testi allegorici, scombinati, all’insegna di visioni sgangherate e fantascientifiche, secondo la moda estetizzante e filo-europea dell’epoca.

Non appena ebbe asciugato lo stile e distillata la laconica solitudine dei suoi personaggi, le pièce del nostro, molte delle quali allestite sotto la direzione di Jacques Levy (scrittore a sua volta, cantautore, psicologo, già amico intimo di Roger McGuinn e Bob Dylan), avevano suscitato un interesse tale da convincere Michelangelo Antonioni a coinvolgerlo, assieme a Tonino Guerra e lui stesso, nella stesura del copione di Zabriskie Point (1970), fiaba sociologica (benché contaminata da troppe fantasticherie) sul rifiuto del consumismo e sul nuovo idealismo dei proletari delle metropoli allora rifiutata dal pubblico ma oggi circondata, grazie anche a una colonna sonora in cui si alternavano Pink Floyd, Grateful Dead e John Fahey, da un alone di culto.

Trovata nell’industria del grande schermo un’area grigia dove esprimersi, sì, ma soprattutto guadagnare quattrini utili a sovvenzionarne lunghi periodi consacrati alla scrittura e al teatro, Shepard apparve nel secondo film di Terrence Malick, il magnifico I Giorni Del Cielo (Days Of Heaven, 1978), nei panni di un fattore del Panhandle texano condannato a una fine tragica (musiche di Ennio Morricone e Leo Kottke, fotografia rossastra e impressionista di Haskell Wexler e Néstor Almendros per una meditazione crudele sulla circolarità del vivere e la ritualità del morire), e in Uomini Veri (The Right Stuff, 1983) di Philip Kaufman, spettacolare adattamento del romanzo omonimo di Tom Wolfe con il nostro nel ruolo, insignito d’una candidatura all’Oscar, del capitano dell’aviazione Chuck Yeager (primo pilota americano a superare la velocità della luce), senza dimenticare un’infinità di parti e particine in mezzo alle quali è perlomeno opportuno ricordare Eddie, l’ex-amante di Kim Basinger in Follia D’Amore (1985), girato da Robert Altman a partire da un’opera teatrale dello stesso Shepard, e le due pellicole realizzate dal nostro in veste di regista, il mediocre Far North (1988), melodramma familiare configurato in forma di adorazione visiva della moglie Jessica Lange, sua compagna per più di trent’anni, e il meglio riuscito Silent Tongue (1993), revenge-western corretto sebbene non indimenticabile.

Un’altra relazione proficua, in termini cinematografici, Shepard l’intrattenne con il cineasta tedesco Wim Wenders, per il quale nel 1984 scrisse la sceneggiatura rarefatta, minimalista e disperatamente romantica di Paris, Texas (e, molto più tardi, quella più scanzonata e pacificata di Non Bussare Alla Mia Porta [Don’t Come Knocking, 2005], da lui anche interpretato), e fu in ragione della popolarità europea del regista che i lavori del drammaturgo iniziarono a essere pubblicati anche qui in Italia, con la genovese Costa & Nolan a occuparsi della produzione teatrale (mentre Feltrinelli ne stampava quella romanzesco-narrativa) fino a recuperare, nell’ormai introvabile Scene Americane, i primi testi, compreso quel Bambino Sepolto (Buried Child, 1978) col quale il nostro si era aggiudicato il premio Pulitzer, e a trovare spazio nei programmi delle Università italiane.

Malgrado la ricorrente associazione con Wenders e la celebrità hollywoodiana, la critica italiana indagò poco e malvolentieri il rapporto di Shepard con la musica, trascurandone Cowboy Mouth (1971), il lavoro su due aspiranti rockstar straccione, piene di sogni e d’ubriachezza poetica scritto e interpretato con l’allora compagna Patti Smith, dallo scrittore frequentata durante gli stessi anni del matrimonio con la prima moglie — l’attrice O-Lan Jones — nonostante la nascita di un figlio nel 1970; arrivando molto tardi sul duraturo rapporto d’amicizia con Bob Dylan, che lo volle con sé ai tempi burrascosi della Rolling Thunder Revue, affinché Shepard lavorasse a una sceneggiatura (poi materializzatasi nelle quattro ore deliranti, ma imperdibili per i dylanologi, del controverso Renaldo & Clara, nel 1978 diretto da Zimmy medesimo), e si ritrovò al centro di un libro memorabile — Rolling Thunder Logbook (1977), intreccio di foto, contemplazioni e schegge diaristiche da noi come Diario Del Rolling Thunder. Dylan e la tournée del 1975 (Cooper, 2005) — del quale fu così soddisfatto da richiamare l’amico per comporre a quattro mani gli undici e rotti minuti di Brownsville Girl — il sesto e migliore brano di Knocked Out Loaded (1986); ignorando quasi per intero i continui riferimenti al r’n’r di cui era disseminato La Luna Del Falco (Hawk Moon, 1973; da noi per Feltrinelli quattordici anni più tardi), dove la musica aveva la stessa importanza dello stile spezzettato e frantumato degli scrittori della beat-generation, e i Rolling Stones assurgevano al cielo della heartland tanto quanto Jack Kerouac.

Oggi in corso di (nuova) pubblicazione da parte di case editrici come Il Saggiatore o Playground, i libri di Sam Shepard — i romanzi, le opere teatrali, i racconti — possedevano tutti, indistintamente, nelle caselle più riuscite (Motel Chronicles, 1973 [ed. it. 1986]) come in quelle affidate al mestiere anziché all’ispirazione (Attraverso Il Paradiso [Cruising Paradise, 1996]), una forza tragica in grado d’incatenare il lettore a pagine dure come un’apocalisse silenziosa di emozioni e sentimenti, sempre immortalata attraverso uno stile semplice, secco, diretto e senza fronzoli, depurato da ogni accenno di ridondanza, imbullonato a una paratassi aspra, monotona, feroce, cattiva (da Samuel Beckett intento a staccare la terra dagli speroni in una qualche tavola calda del Wyoming), dove le personalità dei protagonisti venivano appena accennate e la ragione del loro trovarsi lì, in quel momento, in quel preciso istante, era affidata a una confessione spontanea, all’improvvisa comparsa di un aggettivo (curiosamente, Shepard è sempre stato molto avaro di aggettivi pur non disdegnando qualche avverbio), a una citazione di Jerry Lee Lewis o Gregory Peck, a una chiacchiera da bar, a un’eruzione improvvisa di violenza.

Lo avevano chiamato, in modo riduttivo, «scrittore dell’ovest», come se esistesse una contrapposizione con i colleghi dell’altra costa, ma pur essendosi dedicato fino all’ossessione a figure di cowboy, operai e proletari, di solito ritratti nel contesto di scenari rurali o comunque periferici (descritti però nei segni astratti e minerali, distanti e minacciosi della nazione osservata da Jean Baudrillard), Shepard è stato uno scrittore dell’America tutta, cantore forse involontario di una mitologia in briciole, in fase di decomposizione, dove al lento sgretolarsi delle icone corrispondeva una crisi perenne dell’animo umano, corroso da nuclei familiari in pezzi, dall’incapacità di mettere radici, dal richiamo (autobiografico) della bottiglia, dalla vocazione all’esilio, dalla macerazione nel disincanto.

Il padre etilista e manesco era stato il modello (negativo) da cui Shepard ha provato a distaccarsi per una vita intera, diventando un alcolizzato a sua volta e inventando personaggi, figure e piccoli archetipi con un disprezzo ostentato per le regole e le carinerie. Magari perché «il bambino sepolto», ossia il cadavere riportato alla luce nell’ultimo atto della tragedia omonima, come un fardello di sofferenze e malinconie troppo a lungo nascosto sotto le disfunzioni di una famiglia di derelitti, era proprio lui, il ragazzo del Midwest, l’adolescente scappato da un genitore prepotente e aggressivo per sognare l’arte, la musica, il cinema e la poesia.