DANIEL BACHMAN

DANIEL BACHMAN

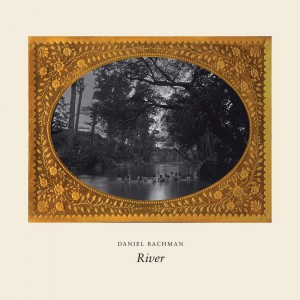

River

Three Lobed

****

Esordiente all’inizio del decennio con una serie di audiocassette, sette pollici e cd-r per lo più autoprodotti in condizioni di spartana austerità, nonché responsabile, nel 2011, di un album realizzato a quattro mani con l’oggi apprezzatissimo Ryley Walker (il suo Primrose Green è stato uno dei dischi meglio recensiti di questa prima metà del 2015), Daniel Bachman, da Fredericksburg, Virginia, continua a confezionare lavori all’insegna di un primitivismo rurale e semiacustico ogni volta sempre più denso, visionario, carico di miraggi e suggestioni.

Quando si parla di «primitivismo» della sei corde è impossibile non tirare in ballo John Fahey e la «cascata trascendentale» delle sue composizioni, dei suoi intricati motivi di corde in fingerpicking, eppure il Bachman di River, decima tappa di una carriera all’insegna dei suoni più nitidi e frugali al momento in circolazione, sembra aver aggiunto, ai drone virtuosistici del maestro Fahey, una qualità impressionista, diciamo «paesaggistica», in qualche modo memore della lezione della prima Windham Hill, quando l’etichetta di Will Ackerman e Alex DeGrassi ancora non era diventata il catalogo new-age degli ultimi anni.

River si compone di sette tracce, cinque originali e due prelevate da repertori altrui: il bluesato, dilatato riverbero di Levee arriva da Jack Rose, il chitarrista di Philadelphia un tempo anima dei Pelt e scomparso per un infarto a neanche trentott’anni, mentre il ragtime spumeggiante di Old Country Rock apparteneva a William Moore, sfortunato artista virginiano di stretta osservanza country-blues (incise solo quattro 78 giri prima di morire nemmeno quarantenne) “coperto” anche dai Notting Hillbillies di Mark Knopfler. Ma al di là dell’alone fatalista portato in dote dai due suddetti episodi, l’anima di River palpita nei brani autografi di Bachman, nei suoi arpeggi ora veloci ora frenati ma sempre contraddistinti da un allentamento delle note usato per suggerire la maestosità e l’inafferrabilità delle scenografie agresti, montuose o boschive cui l’opera fa evidente riferimento. Nel countreggiare severo del dittico Song For The Setting Sun I e II, nel delicato acquerello melodico di Farnham e soprattutto nel quarto d’ora dell’iniziale Won’t You Cross Over To That Other Shore, lunga divagazione sonora poi riletta, nel finale, in forma di reprise da quattro minuti e sospesa tra meditazione e contemplazione, con la chitarra a scorrere incantata, rabbiosa e organica tra scenari da fiaba e repentine accensioni di aggressività, si concentrano il grigiore del cielo e del mare, l’incendio rossastro degli alberi in autunno, la trasformazione delle loro chiome in fronde multicolori, il gelo dell’inverno e l’arrivo della neve, il respiro dell’aria – ogni dettaglio del quadro, ogni bordo della fotografia, scandito dalle note ogni minuto più flebili dello strumento, le cui corde, come foglie al tramonto, si rassegnano man mano a cadere, una dopo l’altra.

Nonostante al loro ciclo si ispiri, River non è un album per tutte le stagioni, e malgrado il rinnovato interesse per gli ornamenti acustici di certo folk ispirato alla profondità quasi psichedelica dei raga d’altri tempi, non lo è nemmeno la musica di Daniel Bachman. Chi, tuttavia, volesse dedicare tempo e pazienza al minimalismo metafisico di questi volteggi di corde, fatti di vento e di resina, troverà in River un disco finalmente capace di reggere il confronto non solo con la miglior produzione del nume tutelare Fahey, ma anche coi lavori di altri poeti frammentari della chitarra come Leo Kottke o Robbie Basho.