Sperimentatore incallito, agitatore culturale, promotore unico e personalissimo di una filosofia apolide del suono, priva di barriere o nazionalità, Randoph Denard Ornette Coleman, scomparso a Manhattan giovedì scorso, ottantacinquenne, per un arresto cardiaco, non ha mai smesso, nemmeno per un secondo, di mettere in musica due magnifiche ossessioni: quella per la purezza espressiva della scansione delle sue «voci dentro», cioè le vibrazioni sonore (anche immaginarie o mentali) elaborate senza sosta in sessant’anni di carriera sempre in anticipo sui tempi, sempre dentro il fuoco del divenire, e quella per l’emancipazione intellettuale, sociale e collettiva dei suoi amati e odiati Stati Uniti, ai quali dedicò, tra le tante opere, il monumentale cinemascope sinfonico e rabbioso dei 21 “movimenti” del doppio Skies Of America, registrato negli studi di Abbey Road con la London Symphony Orchestra nei primi mesi del 1972.

Era nato in Texas, a Forth Worth, nel 1930, e lì, in condizioni di estrema indigenza, era cresciuto: «talmente povero», diceva lui giocando con la contrazione e la smozzicatura delle parole tipica dei dialetti degli stati meridionali, «da non potersi permettere nemmeno la “o” e la “r”» (so po’ we couldn’t afford the “o” and the “r”). Il padre era morto quando lui aveva solo sette anni, mentre il primo strumento – un sax contralto di modesta fabbricazione – glielo aveva messo in mano la madre, come regalo per il quattordicesimo compleanno. Non potendosi permettere alcuna lezione, e soprattutto, reputandolo un giocattolo, un’estensione gioiosa e spontanea della propria voce, Ornette ne aveva sondato i misteri da perfetto autodidatta, trovando in pochi anni la confidenza necessaria per trasferirsi al tenore e mettere insieme qualche soldo unendosi alle orchestre itineranti dei minstrel show e finendo poi, nel 1948, tra le fila dell’orchestra di Red Connors, un ensemble di musica da ballo e r&b abituato a esibirsi negli honky-tonk del Sud.

Un anno dopo, tuttavia, nel corso di uno spettacolo a Baton Rouge, Louisiana, stanco degli stessi standard ripetuti nota per nota, sera dopo sera, l’artista si era lanciato in furiose improvvisazioni, dimenticandosi (volutamente) di seguire le melodie e inerpicandosi su chilometriche progressioni armoniche, in modo tale da mandare in bestia non solo i membri del suo gruppo ma addirittura gli avventori del locale, che dopo un po’ lo trascinarono fuori e, oltre a pestarlo a sangue, ne distrussero lo strumento. Ornette tornò quindi al sax alto della sua adolescenza, procurandosene uno in plastica bianca destinato a diventare una piccola icona, e trovò lavoro presso il gruppo del conterraneo Pee Wee Crayton. Seguendo costui, si trasferì a Los Angeles, dove venne assunto in un grande magazzino (nel ruolo di ascensorista in livrea) e riuscì, col tempo, a mettere in piedi la formazione, composta dal giovanissimo cornettista Don Cherry, dal contrabbassista Charlie Haden e di due batteristi Ed Blackwell e Billy Higgins, in parte utilizzata nel debutto Something Else!!!! (1958), con quattro punti esclamativi e un pianoforte, suonato da Walter Norris, in seguito quasi del tutto scomparso dalle composizioni firmate da Coleman. L’album, così come il successivo, più secco e migliore Tomorrow Is The Question! (1959), metteva in luce il talento erratico eppure, in un certo modo, estremamente rigoroso, di una personalità incapace di lasciarsi costringere nel recinto di schemi prefissati, il fascino intenso di un musicista incline a suonare nello strumento blues e sofferenza, echi ancestrali dall’Africa e spigolature bebop, per sbarazzarsene in poche note, a ogni intervallo trascendendoli, ricombinandoli e superandoli.

Un anno dopo, tuttavia, nel corso di uno spettacolo a Baton Rouge, Louisiana, stanco degli stessi standard ripetuti nota per nota, sera dopo sera, l’artista si era lanciato in furiose improvvisazioni, dimenticandosi (volutamente) di seguire le melodie e inerpicandosi su chilometriche progressioni armoniche, in modo tale da mandare in bestia non solo i membri del suo gruppo ma addirittura gli avventori del locale, che dopo un po’ lo trascinarono fuori e, oltre a pestarlo a sangue, ne distrussero lo strumento. Ornette tornò quindi al sax alto della sua adolescenza, procurandosene uno in plastica bianca destinato a diventare una piccola icona, e trovò lavoro presso il gruppo del conterraneo Pee Wee Crayton. Seguendo costui, si trasferì a Los Angeles, dove venne assunto in un grande magazzino (nel ruolo di ascensorista in livrea) e riuscì, col tempo, a mettere in piedi la formazione, composta dal giovanissimo cornettista Don Cherry, dal contrabbassista Charlie Haden e di due batteristi Ed Blackwell e Billy Higgins, in parte utilizzata nel debutto Something Else!!!! (1958), con quattro punti esclamativi e un pianoforte, suonato da Walter Norris, in seguito quasi del tutto scomparso dalle composizioni firmate da Coleman. L’album, così come il successivo, più secco e migliore Tomorrow Is The Question! (1959), metteva in luce il talento erratico eppure, in un certo modo, estremamente rigoroso, di una personalità incapace di lasciarsi costringere nel recinto di schemi prefissati, il fascino intenso di un musicista incline a suonare nello strumento blues e sofferenza, echi ancestrali dall’Africa e spigolature bebop, per sbarazzarsene in poche note, a ogni intervallo trascendendoli, ricombinandoli e superandoli.

Tempo pochi mesi e The Shape Of Jazz To Come (1959) – il primo capolavoro assoluto – presentava, finalmente compiute, tutte le caratteristiche più mature e innovative del suono colemaniano, tra l’altro scontornato a dovere dall’essenzialità di un quartetto (con Higgins, Haden e Cherry) in grado di evocare il lirismo di un’intera orchestra e consegnare alla storia un brano – l’iniziale Lonely Woman – che diventerà uno standard del jazz tutto grazie alla peculiare mescolanza di blues e alla distensione quasi operistica degli accordi, “matematici” e sferzanti come nell’hard-bop da cui Ornette aveva attinto a piene mani ma manovrati in totale libertà attraverso un affresco sonoro molto più bluesy, ruvido, selvaggio. Se il musicista texano aveva senza dubbio imparato a spezzettare le frasi del proprio sax rifacendosi alla dolcezza nervosa e alla velocità dell’idolo Charlie Parker, nel suono barocco di Coleman riemergevano feroci anche i gemiti e la rapida frammentazione delle note appresa prestando servizio nei complessini country-blues della giovinezza, nonché il controllo sovrumano di una punteggiatura microtonale, tanto estrema e raffinata da far perdere la testa al pianista canadese Paul Bley (uno dei più fervidi ammiratori del nostro), di lì a poco trasformata in rivoluzione sintattica inaudita.

Proseguivano sulla falsariga anche i successivi Change Of The Century (1960) e This Is Our Music (1961), quest’ultimo sorpassato, entro la fine dell’anno, dall’incandescente lava sonora di Free Jazz: A Collective Improvisation, trentasette minuti di dripping strumentale non a caso introdotto, in copertina, da The White Light, dipinto di Jackson Pollock del ’54 (come a ribadire la necessità, per l’arte americana, di essere popolare e d’avanguardia al tempo stesso, e la prerogativa, per i suoi figli di colore, di costruire un percorso di riscatto partendo dallo sviluppo di un linguaggio autonomo), suonato su due canali separati da un doppio quartetto (Coleman, Cherry, Higgins e Scott LaFaro, il bassista di Bill Evans, a sinistra; Haden e Blackwell, in compagnia della di Eric Dolphy e Freddie Hubbard, a destra), prodotto per la Atlantic da un patron illuminato come il turco-americano Nesuhi Ertegün e da lui registrato assieme al proverbiale Tom Dowd.

Assieme alla destrutturazione delle regole tonali (invero precedente) operata da Cecil Taylor e alle contemporanee sortite di John Coltrane, le due facciate di Free Jazz spalancavano un mondo nuovo, una nuova idea di lotta e di maturità espressiva, un inedito sistema di destrutturazione dei suoni rielaborati, e resi indomabili, attraverso la dialettica esasperata e febbrile degli strumenti. Nel 1962, l’altrettanto avventuroso Ornette! e il meno impervio Ornette On Tenor, momentaneo ritorno al sax tenore aperto dagli ululati della devastante, coltraniana Cross Breeding, posero tuttavia fine a un’esperienza apprezzata dalla critica meno conservatrice e nondimeno osteggiata dai puristi e dal grande pubblico. Imperterrito, Coleman, che aveva registrato in casa Atlantic moltissimo materiale (al punto da far spuntare ben tre dischi del tutto inediti nella prima metà dei ’70, con due pietre miliari come The Art Of The Improvisers [1970] e To Whom Who Keeps A Record [1975]), se ne andò a suonare in Europa, dove passò in pratica un anno intero, con un trio molto spoglio e, nella costruzione irregolare del suono, ancora più fluido e spericolato, come quello composto dal bassista di estrazione classica David Izenzon e il batterista swing Charlie Moffatt, testimoniato dalle favolose registrazioni dal vivo al Gyllene Cirkeln di Stoccolma (raccolte su At The “Golden Circle” Vol. I & II, un Blue Note del 1965) e dallo score, commissionato dal regista Conrad Rooks per il suo film (quasi) omonimo sebbene mai utilizzato, in ragione di «un’eccessiva bellezza» (potenziale fonte di distrazione per gli spettatori), di Chappaqua Suite (1965), ottanta minuti di deriva free contrassegnati, negli ultimi 20’, da un duello esaltante con il sax tenore dell’ospite Pharoah Sanders.

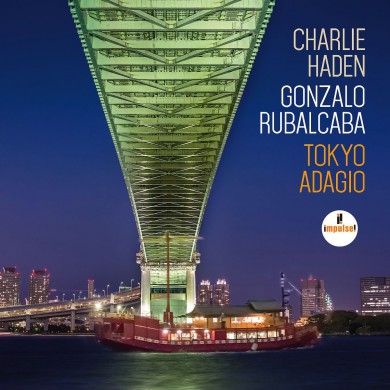

Ancora prima, nel 1962, Coleman si era preso un anno sabbatico per studiare la pocket trumpet e il violino, scelta resa necessaria, a suo dire, da un rapporto col sax fattosi troppo intimo e quindi a rischio di calligrafia. Ma la maniera, o lo sprofondamento nel formalismo privo di pathos, Ornette non li conobbe mai, perché continuò a farsi carburare sempre, in ogni disco e in ogni concerto, da una volontà inesausta di scoprire, cambiare e sorpassarsi. Richiamò a servizio Haden, assunse il tenorista Dewey Redman e il figlio Denardo (bravissimo, col papà dai 10 in poi) alla batteria, e alla guida del nuovo quartetto si mise a incrociare bordoni free e destrutturazioni gassose di celebri temi melodici in due album per la Impulse!, uno così così (Ornette At 12, 1968) e uno travolgente Crisis (1969); a distanza di poche stagioni passò poi alla Columbia, per proporre, entrambi usciti nel ’71, il blueseggiante Broken Shadows e il jazz-rock davisiano del torrido Science Fiction. Non contento, e molto ispirato da un soggiorno marocchino dov’ebbe occasione di suonare spesso con batteristi locali, s’inventò un nuovo gruppo elettrico – i Prime Time – col quale esplorare gli anfratti più ribollenti del funk in una serie di lavori (con punte di diamante in Body Meta [1976] e Of Human Feelings [1982]) consacrati a una trance rumorosa e ipnotica, corale e folk: fu in quel periodo che Coleman elaborò il concetto dei suoni «armolodici» (harmolodics), un insieme fumigante di poliritmie, politoni e melodie tanto complicate da rasentare l’incantamento estatico, dal quale non si staccherà più.

Dopo l’ottimo Song X (1986), realizzato a quattro mani con Pat Metheny, la sete di conoscenza e la voglia di ribaltare i ruoli portò Ornette, già apparso nei lavori di James Blood Ulmer e della Plastic Ono Band, a collaborare sempre più spesso con musicisti rock. In Virgin Beauty (1988), ben tre brani furono illuminati dalla sei corde di Jerry Garcia, e Coleman ricambiò il favore ingrossando le fila dei Grateful Dead per un concerto del 1993 mandato nelle sfere celesti da un’indimenticabile, stellare resa spacey della Turn On Your Lovelight di Bobby Bland. Spuntò persino in The Raven (2003) di Lou Reed e continuò, nonostante l’età e una lunga e dolorosa serie di problemi alle gambe, a incidere dischi (in Tone Dialing [1995] piegava al suo free-funk addirittura Bach) e a esibirsi dal vivo. Nonostante l’enorme successo di critica dell’ultimo Sound Grammar (2005), il suo canto del cigno più audace fu forse la colonna sonora del Pasto Nudo (Naked Lunch, 1991), trasposizione dell’eponimo romanzo di William Burroughs diretta da David Cronenberg, album devoto a un’idea di world-music dissonante, allucinata e di cruda forza sperimentale. Nel 2009 lo chiamarono in qualità di direttore artistico del londinese Meltdown Festival e lui, divertendosi come un pazzo, assemblò un cartellone schizofrenico e trascinante, reclutando Patti Smith, Yo La Tengo, Yoko Ono, Carla Bley, Robert Wyatt, Bobby McFerrin, Moby, i Roots e decine di musicisti africani.

Lascia alla storia un’attitudine irripetibile al trasformare il sax in una parafrasi della voce umana tramite assoli informali e un gesto sporco, recalcitrante, profondamente blues, sempre in grado di tradurre un tema qualsiasi, meglio se scarnificato, in un’esplosione polifonica di ritmi e colori. Tutto questo perché, in fondo, non cessò mai di farsi delle domande, di mettersi alla prova, di voler tracciare geografie incognite e solcare territori inesplorati. Lo disse anche a Joe Henry quando costui, in occasione di Scar (2011), volle trafiggere il ralenti triste, metropolitano e notturno di Richard Pryor Addresses A Tearful Nation con il contralto di Coleman, e questi lo ripagò con la malinconia sfrenata di un inciso lungo e indimenticabile, un volteggio dolente di note aggrappate al vuoto, al buio, alla pioggia della città: «Vedi Joe, il sassofono lo conosco fin troppo bene. Quando suono, sento ancora me stesso nell’atto di suonare il sassofono. Invece, devo progredire fin quando non avrò smesso di suonare il sassofono e sarò capace di suonare soltanto musica».

https://www.youtube.com/watch?v=QSmYTc1Jv7w